La mia voce matura..ovvero teologia del quotidiano attraverso piccoli grandi testimoni di fede..germogli di novità

Essere cuori pensanti

Uno speciale percorso.. attraverso lo sguardo di donne e uomini cogliendo la grazia che ha illuminato la loro esistenza facendone ragione di vita, dono per gli altri e una proposta di vita per tutti noi!

Il Poeta raccoglie i dolori e sorrisi e mette assieme tutti i suoi giorni in una mano tesa per donare, in una mano che assolve perché vede il cuore di Dio. I fiori del Poeta sbocciano per vivere molto a lungo per le vie della grazia.

Alda Merini

"Penso che lo farò: «mi guarderò dentro» per una mezz’oretta ogni mattina, prima di cominciare a lavorare: ascolterò la mia voce interiore. Sich versenken, «sprofondare in se stessi». Si può anche chiamare meditazione; ma questa parola mi dà ancora i brividi. E del resto, perché no? Una quieta mezz’ora dentro me stessa. Non è sufficiente muovere braccia, gambe e tutti gli altri muscoli nel bagno, ogni mattina. Un essere umano è corpo e spirito. E una mezz’ora di esercizi combinata con una mezz’ora di «meditazione» può creare una base di serenità e concentrazione per tutto il giorno. Non è però una cosa semplice, quella stille Stunde, «ora quieta»; bisogna impararla. Prima è necessario spazzare via dall’interno tutte le insignificanti preoccupazioni, i detriti. In fin dei conti, persino in una testolina così piccola c’è sempre una montagna di distrazioni irrilevanti. É vero che ci sono anche sentimenti e pensieri edificanti, ma il ciarpame è sempre presente. Sia questo, dunque, lo scopo della meditazione: trasformare il tuo spazio interiore in un’ampia pianura vuota, senza tutta quell’erbaccia che impedisce la vista. Così che qualcosa di «Dio» possa entrare in te, come c’è qualcosa di «Dio» nella Nona di Beethoven. E anche qualcosa dell’«Amore», ma non quella sorta di amore di lusso in cui ti crogioli di buon grado per una mezz’ora, orgogliosa dei tuoi sentimenti elevati, bensì amore che puoi applicare alle piccole cose quotidiane."

Etty Hillesum

Ernesto Balducci..l'uomo del dialogo

E’ necessario un mutamento culturale… Il passaggio da una civiltà che aveva assunto la competizione come molla del suo stesso sviluppo ad una civiltà dell’apertura dell’uomo all’uomo… della collaborazione… della solidarietà… (Se vuoi la pace prepara la pace, atti del convegno nazionale di Testimonianze 1981)

Accettando la propria finitezza… L’uomo trova il primo senso di sé nel trascendere se stesso per mettersi al servizio dell’umanità… Dalla consapevolezza della necessità di questa transizione nasce il nuovo umanesimo… Il tratto essenziale del nuovo umanesimo è la fede nell’uomo e precisamente la fede nella possibilità di abbandonare l’età delle guerre… La fede dell’uomo non è dunque una virtù mistica, è una virtù razionale, vorrei dire laica… (L’uomo planetario)

Così si prefigura un pacifismo di nuovo tipo… la pace… Non va pesata sulla fede religiosa(o altra)… Ma su ciò che negli uomini è comune, sulla loro natura razionale, la cui voce è la coscienza.… (Se vuoi la pace prepara la pace, atti del convegno nazionale di Testimonianze 1981)

L’etica si rivela per quello che è, la vera religione naturale… con la quale dovranno misurarsi le cosiddette religioni positive… L’organo della nuova religione naturale, destinata ad accomunare gli uomini di ogni credenza è, per usare una bella espressione di Gandhi, la “piccola silenziosa voce della coscienza”. La voce della coscienza è la voce dell’uomo nascosto che abita, come principio di unificazione trascendente, dentro la molteplicità dell’uomo edito, con le sue morali, le sue religioni, le sue ideologie.

Nella nostra cultura si è soliti considerare la coscienza come il pronunciamento pratico della ragione, tenendo in ombra la sua vera prerogativa che è di creare, sulla spinta inesauribile del trascendimento, risposte nuove a situazioni nuove

E. Balducci, La terra del tramonto, pag. 172-174

Il senso del nostro credere

Ernesto Balducci – da “Il mandorlo e il fuoco” vol. 3^ anno C

…La realtà della Resurrezione noi dobbiamo proporla con forza ogni giorno nel nostro cammino. E saremo costretti a farlo nella misura stessa in cui quelli che sono i relitti delle tradizioni religiose, saranno dissolti e noi rimarremo con davanti agli occhi nessun segno sacro della realtà di Gesù e avremo la necessità di riscoprirla nella sua misteriosa presenza. Se vi dicono: Cristo è qui, è là, non ci credete, Egli disse prima di lasciarci. Perché il Cristo si vede ovunque, ma non è in nessun posto in modo limitativo. Ecco allora il problema che oggi mi sollecita, anche per ragioni di esperienze comuni che stiamo vivendo. In un tempo di tale disgregazione in cui non solo la nostra realtà sociologica di credenti sembra abbandonata ormai alla deriva, ma la stessa società tradizionale nei suoi rapporti costitutivi sembra colpita da necrosi, e la ferocia ci invade ed occupa quotidianamente le cronache pubbliche come fatto più importante, in un tempo simile che senso ha parlare di Gesù risorto? È una soddisfazione privata? È un modo con cui – in un tempo di ferocia – ci creiamo il giardino delle idilliache soddisfazioni che ci consentono, almeno la domenica, di assentarci dalla competizione feriale? Che cos’è la nostra fede? Un’isola? un convento? un giardino segregato? Se così fosse saremmo già fuori del mistero del Cristo. Il quale, non ci dimentichiamo, ha vissuto una passione pubblica (è stato ucciso e condannato, come ci ricorda la Scrittura di oggi, pubblicamente, secondo la Legge) ed è risorto dando testimonianza di Sé a coloro che Dio aveva prescelto perché fossero gli araldi del grande evento. Cioè il Gesù della Resurrezione non è un idolo per una setta; i suoi eventi toccano le nervature della storia; sono, di loro natura, pubblici, universali; e perciò il suo mistero si racconta sulle pagine dell’esperienza pubblica e collettiva. La religione (la chiamerò così per quanto il termine perde già di legittimità) che ci lega al Cristo, non è una religione settoriale, che sta accanto alle nostre occupazioni profane, per darci, poi, un complemento che riguarda la vita dell’al di là. La fede in Cristo coinvolge la totalità dei nostri rapporti. Ebbene, come troverò io il modo di vivere questa fede in un tempo come questo? Più volte abbiamo fatto riferimento, nelle nostre riflessioni domenicali, ad alcune emergenze umane sia individuali che collettive, in cui è possibile cogliere – secondo quel nesso che è «il genio del cristianesimo – delle possibilità concrete di verificare la nostra fede cristiana e di proporla. Non già con messaggi altisonanti, non già con riti religiosi collettivi, ma attraverso i tramiti stessi dell’essere uomini; attraverso i modi stessi del nostro partecipare all’opera comune della costruzione di una città meno disumana di questa. Io credo che il primo riflesso di questa fede nel Gesù della Resurrezione, è la passione per la vita, il discernimento delle forze della vita in mezzo alla civiltà della morte. Sempre di più questo compito si fa pressante. […] Il discernimento della vita non è una passione qualsiasi per la difesa della vita ecologica o biologica. Può essere anche questo ma dobbiamo stare attenti a non portare su di noi il peso di un passato in cui eravamo come appiattiti nella logica delle cosi dette leggi naturali, che poi non si sa mai che cosa siano. La passione per la vita è una passione promotrice, una passione che discerne i valori. E intanto mira a rompere quel nodo che strozza la vita a dimensioni collettive: la subordinazione dell’uomo alla logica dell’avere, del possesso, del produrre. È un luogo comune ma i luoghi comuni nascondono spesso una intuizione collettiva. In questo caso la intuizione rende la coscienza impaziente ed a volte furiosa! Nelle stesse ondate giovanili che mettono a soqquadro il nostro ordine, dobbiamo riconoscere con occhio intuitivo, la passione delusa per una società in cui vivere sia possibile. I cristiani invece di fare le loro reiterazioni religiose, le loro retoriche di circostanza, si impegnino in questa costruzione di una società in cui la vita sia al primo posto. È importante che ciascuno di noi, nella diversità delle sue collocazioni, ricerchi, secondo questo criterio, il senso della propria vocazione…

Ernesto Balducci – da “Il mandorlo e il fuoco” vol. 3^ anno C

Ernesto Balducci, un mistico

di Lodovico Grassi

Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Ernesto Balducci, 30 dalla sua morte. E oggi, come mai, le sue parole di pace, fratellanza, convivenza, integrazione e accoglienza risuonano come fossero state pronunciate in questi giorni, in un’attualità che supera i confini del tempo.

Che Balducci sia stato un mistico, confessore della fede cristiana, oltre che indagatore dell’esperienza religiosa universale, è il filo conduttore e la chiave interpretativa imprescindibile per comprendere, pur rifuggendo da ogni interpretazione e riduzione di carattere «spiritualistico», la profonda unità della sua vita e della sua opera.

Il cristiano del futuro

«Il cristiano del futuro sarà mistico o non sarà». Così più volte l’ultimo Rahner, di cui il Leggere Karl Rahner (1) ripercorre l’itinerario teologico e spirituale vissuto nel segno di questa affermazione.

Ecco, Balducci uomo e cristiano del futuro «L’uomo del futuro o sarà uomo di pace o non sarà» è stato un mistico (2).

E qui si apre il discorso su Balducci confessore della fede, mistico e teologo dell’esperienza mistica, oltre che indagatore a tutto campo dell’esperienza religiosa universale.

Un discorso delicato e difficile, ma imprescindibile e fondamentale per la comprensione della sua vita e della sua opera (3).

Chi gli è stato vicino o lo ha avvicinato – negli spazi della comunicazione liturgica o di quella personale e spirituale – può testimoniare che abitava in lui un fuoco segreto capace di divampare all’esterno (nella predicazione, nella meditazione e nel colloquio, ma anche, con sprazzi improvvisi, nelle conferenze, nei dibattiti e negli scritti d’intervento), per poi tornare a rinchiudersi nella cella del cuore, nel centro della sua persona. Un’esperienza di fede ad alto grado di intensità e di coinvolgimento esistenziale. Per avvertire e discernere questa esperienza – di cui Balducci ha parlato e scritto direttamente rare volte – si presuppone (e in questo senso il discorso è «delicato») il dono della fede; ma (e in questo senso il discorso è «difficile», ma non impossibile) anche una razionalità aperta e non dogmatica – si pensi al Bergson de Les deux sources – può raccoglierne gli indizi e le manifestazioni, perlustrandone la fenomenologia con attenzione e rispetto. In questo senso il «registro antropologico» che Balducci ha applicato a Francesco d’Assisi potrebbe essere, in modo analogico, applicato a Balducci. Non è un caso, né un eccesso di simpatia spirituale, che Benedetto Calati abbia potuto dire, nel contesto di una celebrazione eucaristica, che la vera autobiografia di Balducci è il suo Francesco d’Assisi. Non la parallela «storia di un’anima», ma l’espressione di una sintonia, di un’affinità elettiva, spirituale e profetica, l’affermazione della stessa radice dell’esperienza mistica: la fede nel Dio di Gesù Cristo, nella Parola consegnata alla Scrittura (norma normans), accolta, vissuta e annunciata nello Spirito.

«Notte oscura» e radicalità della profezia

«… L’indefessa missione di annunciatore della Parola nel contesto dell’eucarestia è stato il filo conduttore della mia vita che non si è mai spezzato» (4).

Con questa «tesi» non si vuole certo operare una impossibile riduzione spiritualistica della complessità, ricchezza e molteplice fecondità di uno straordinario itinerario umano, culturale e politico, ma indicarne la radice, il segreto, la condizione di tenuta, senza di che non si capisce fino in fondo nulla, né delle coraggiose aperture dell’inizio né degli ultimi estremi coinvolgimenti, né della stessa laicità progressivamente conquistata e irremovibilmente proclamata e vissuta.

Quell’itinerarium mentis in hominem che acutamente è stato indicato come chiave interpretativa e specificità della ricerca e dell’azione, della testimonianza pubblica, culturale, teorica e pratica di Balducci, è sotto questo profilo il passaggio attraverso una radicale via «purgativa» senza soluzioni di continuità con una via «illuminativa» ed una via «unitiva» di particolare intensità.

La notte dell’Occidente è anche una «notte oscura», la svolta antropologica ha come premessa non l’appiattimento ma la radicalità della profezia, l’uomo planetario non è il punto d’arrivo o la meta ideale di una transizione storica senza fondamento, la pace non è solo opus justitiae humanae:

«Ci tengo a testimoniare che lo svolgimento del discorso sulla pace viene a coincidere, materialmente, anche se non sempre formalmente, con l’attualizzazione della profezia evangelica. Insomma, sebbene mi trovi, per usare una qualifica ormai desueta, in zona laica, non mi sposto di un capello dal mio asse evangelico. Più che di una transizione alla laicità, come a volte mi è avvenuto di dire, si tratta di una immersione della laicità nella profezia, di una iscrizione della razionalità comune dentro il cerchio di un orizzonte che ha misure ben più vaste di quelle della ragione; è lo stesso orizzonte dell’uomo possibile, su cui batte la stessa luce che, nei momenti di preghiera, illumina il mio occhio contemplativo. La mia è, dunque, per usare l’espressione di un Padre greco, una fuga immobile» (5).

Dagli scritti degli anni 50 e 60 alla theologia crucis e alla teologia negativa presenti anche ne La terra del tramonto, il «filo conduttore» si evolve, innerva scansioni, rotture e discontinuità in senso forte – non necessariamente in direzione di un continuo «superamento» –, ma resta sostanzialmente intatto. Non so se Balducci avesse un «memoriale» come quello di Pascal; ciò di cui sono sicuro è che egli ha vissuto almeno quella stessa esperienza.

L’esperienza religiosa

Gli scritti del 1954 e del 1962, che sono meno noti, ci parlano di un Balducci statu nascenti e insieme già indagatore maturo dell’esperienza religiosa.

L’esperienza religiosa (6) è il titolo di un volumetto di poco più di 100 pagine, ma densissimo e significativo, in cui Balducci riscrive – salvando la maggior parte del testo e cancellando, per ragioni presumibilmente editoriali, le ricchissime note – un saggio intitolato L’anima e l’esperienza religiosa (7).

In AER Balducci mostra, nelle note e nella bibliografia di riferimento, di essere aggiornato sui principali studi relativi al tema; in ER implicitamente rivela, per la parte aggiunta e anche solo per variazioni di linguaggio o di una sola parola, la maturazione teologica maturata a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 attraverso la lettura e talvolta la conoscenza personale dei teologi europei più rilevanti e incisivi nella stagione conciliare.

In apparenza rapsodico ed eclettico, Balducci segue una sua linea che lo porta ad assimilare e trasfigurare con un metabolismo veloce ma non arbitrario: è vero che sempre meno ama citare le fonti (per «noncuranza» e malcelata disistima nei confronti dello stile accademico), ma ciò va letto, mi pare, come assunzione in proprio della responsabilità di quello che dice, senza appropriazioni indebite e per rispetto delle originalità a cui la sua indiscutibile originalità si è alimentata ed è divenuta capace di volare da sola (ma sono frequenti in tutto il suo iter di originalissimo «saggista» espliciti riconoscimenti di debito ed espressioni di gratitudine).

Nella sua molteplice attività di oratore famoso e richiesto, di conferenziere, di scrittore, di annunciatore della Parola nel contesto eucaristico, Balducci dispiega i suoi doni eccezionali di intelligenza, di intuizione creativa, di eloquio spontaneo e rigorosissimo (non ha mai, se non costretto, trascurato la preparazione immediata pur avvalendosi di una sempre più vasta preparazione remota) e, soprattutto, il suo carisma di uomo di fede totalmente consegnato a Dio e allo Spirito creatore che soffia quando e dove vuole. Di tutto questo Balducci è stato consapevole, con timore e tremore che la sua aisance in ogni contesto non riusciva sempre a coprire. In questo Balducci è rimasto sostanzialmente fedele ai criteri messi a punto negli anni della formazione a Roma: se il «metodo» allora quasi ossessivamente cercato con ripetuti propositi è ormai diventato elemento del suo vivere, parlare, scrivere, agire, resta la sofferta dialettica tra l’umiltà trepida (e in continua attesa: praestolari cum silentio!) e la consapevolezza di una vocazione eccezionale e di una missione specifica da compiere nel mondo.

In AER e in ER Balducci si pone come studioso e anche, in qualche modo, storico diacronico e sincronico dell’esperienza religiosa universale. Non è, e sa di non esserlo, «neutrale». Anzi, rivendica per il credente una particolare abilitazione a parlare di esperienza religiosa e di mistica.

È bene, a questo punto, lasciargli la parola.

«Il soggettivismo religioso disconosce il dogma ed il comandamento per lo stesso motivo per cui disconosce la struttura razionale della fede. Ogni volta che un gruppo di uomini professa una religione di carattere nettamente determinato, non mancano mai credenze collettive il cui valore formale non è il sentimento di chi le accoglie ma la divina autorità che le impone. E la psicologia più acuta concorda con l’etnologia nel metter in rilievo l’importanza della lettera per lo stesso sviluppo dello spirito religioso, la sua efficacia, vorrei dire maieutica e dinamica. Le pagine di Blondel a tale riguardo sono indimenticabili. Se la religione è amore, essa è piuttosto amore effettivo che amore affettivo, né basta, per essere religiosi, sentire le cose di Dio, ma occorre volerle. Volerle, si capisce, così come il Dio creduto si è degnato di imporre: la sua imposizione per la coscienza religiosa è gaudioso privilegio di cui essa non saprebbe fare a meno» (8).

«Nessuna metafisica può esaudire i voti più segreti che agitano lo spirito umano e da cui essa stessa prende le mosse. (…) Non è forse questo il motivo per cui le dimostrazioni logiche dell’esistenza di Dio non bastano a provocare l’adesione intellettuale, nonostante la loro oggettiva validità? Forse esse presuppongono come preambolo una specie di cognizione immediata ed oscura dell’Assoluto in noi. Nessuna dialettica è capace di persuadere invincibilmente della realtà dello spirituale. In rapporto allo slancio della nostra natura, le argomentazioni metafisiche non sono che linee direttive, trame sottili d’orientamento: solo l’esperienza le può riempire di un contenuto reale, introducendo la persona vivente in contatto con Dio, secondo le norme che la ragione riesce ad anticipare» (9).

In AER e in ER Balducci percorre in lungo e in largo, con dovizia di citazioni nonostante la relativa brevità dei testi, l’esperienza religiosa cristiana e non, quella dei «mistici» e quella dei «comuni» cristiani, enunciando i criteri di discernimento di ogni autentica esperienza della mistica cristiana (10), ribadendo più volte «che la natura e la Grazia, nella loro ideale dimensione, sono l’una radicata nell’altra, in piena e prestabilita armonia» (11), indicando, come cristiano partecipe, in modo imperfetto ma realmente incoativo, della loro esperienza, che nel volto dei mistici «scopriamo il nostro volto futuro, l’anticipazione di un’esperienza che diventerà normale quando avremo deposto il peso ed il limite della nostra mortalità» (12).

La lezione di Blondel

Il trait d’union più forte di AER e ER con il primissimo Balducci della formazione romana è da rintracciare senz’altro nella lezione del Blondel, soprattutto de L’Azione, a cui il giovane Balducci aderisce con convinzione ed entusiasmo per la sua valenza liberatoria.

Nel suo diario (1943) scrive: «Belle pagine sull’efficacia della pratica sulla volontà (IX 205-210)

a) “l’azione è una parte integrante dell’intuizione, la vivifica e la illumina e avvia la volontà verso i suoi fini, col definirne a poco a poco e con l’attrarne l’ideale”

b) “Mediante l’azione l’intenzione morale s’insinua nelle nostre membra, fa battere il nostro cuore e cola la sua propria vita nelle nostre vene…”

Non credo opportuno soffermarmi qui a sviluppare questi concetti poiché dovrò tra breve considerare su lo stesso argomento altre pagine, sempre del Blondel, di sì meravigliosa novità e bellezza che alla prima lettura non ho saputo tenermi dal saltare di gioia nella mia camera. Una grande luce si è fatta nell’anima mia (5 gennaio 1943)».

In Blondel Balducci trova insieme il capovolgimento delle sue convinzioni intellettuali (gennaio 1943) e la conferma della giustezza delle sue aspirazioni spirituali più profonde: «”La bellezza ha un incanto che va ben oltre e ben al di sopra di chi la sente e di chi ne è rivestito… È un sentimento che per la sua stessa ampiezza e per il suo irradiamento diventa un’angoscia e un mistero; quasi che, in ciò che amiamo, la nostra ammirazione fosse rivolta a un lontano e più possente amore, di cui la bellezza conosciuta sarebbe un puro simbolo inadeguato” (Blondel X 40).

O Cristo Cristo sei tu la misteriosa bellezza cui si volge il mio amore? Non sento forse io una insoddisfazione anche quando ammiro?

Tutto che fa vibrare l’anima mia o Cristo è un riflesso di te Bellezza eterna. Ed è in te che io potrò compiere l’armonica sintesi tra verità-Bellezza e amore (10 gennaio 1943)».

E ancora: «Ed eccomi alle pagine più interessanti del libro del Blondel (X, 265-279).

Quante volte mi ha turbato il pensiero che nella nostra religione il soprannaturale scende nei particolari della vita pratica con segni materiali! Credere che, sotto la determinazione particolare dei dogmi, dei riti, e delle pratiche il trascendente sia immanente senza nulla perdere della sua infinità mi sembra a volte alquanto superstizioso. Ebbene, il Capitolo del B.[londel] Valore della pratica letterale ha dissipato ogni mio turbamento (13 gennaio 1943)».

Aggiungiamo una nota significativa: nell’originale francese del 1893 (Balducci aveva a disposizione nel 1943 solo una traduzione italiana), alla settima pagina del Capitolo citato, e precisamente a p. 411, il titolo corrente suona così: «la lettre vivifiante et libératrice» (espressione che non compare nel testo, ma certamente blondeliana) e costituisce la chiave di lettura di tutto il capitolo e, in qualche modo, dell’intero capolavoro di Blondel (13).

Con questo «sigillo» chiudiamo una riflessione destinata a più sviluppi proprio nell’odierna congiuntura teologica rispetto alla quale la lezione di Balducci, e la sua anagrafe, non è irrilevante.

La spada in pugno

Un intreccio fecondo, dunque, quello di Balducci, fra l’esperienza (e la teologia) della fede e l’impegno culturale e politico nel mondo, la cui tempestività e la cui valenza profetica si possono misurare a partire non solo da alcuni esempi testuali e fattuali, ma dalla continua attività itinerante di conferenziere e dallo stabile esercizio pastorale nella comunità di residenza (e oltre) e dal 1965 soprattutto nella comunità di Badia Fiesolana.

Balducci uomo della ricerca spregiudicata, del confronto continuo con la quotidianità politica e culturale, dell’impegno per un futuro migliore dell’umanità fino all’utopia dell’uomo planetario, era dunque saldamente radicato in una fede che costituiva per lui il segreto di tutto. Il senso della vita, del suo destino personale e della sua missione nel mondo erano legati a questo nucleo: Balducci non amava esibire la sua fede, piuttosto la occultava, ma anche il non-credente percepiva che dietro quell’intelligenza straordinaria palpitava una adesione a Cristo appassionata e irrinunciabile. Si pensi alle pagine intense in cui Balducci descrive il suo incontro con Mazzolari e l’emozione provata nel servirgli la messa e nel leggere, giovanissimo, un suo libro (Compagno Cristo): «In quel momento – confessa Balducci – sentii che un fuoco cresceva dentro di me e che mi veniva messa in pugno una spada che non mi sarà più lecito riporre nel fodero».

Purtroppo alcuni hanno frainteso l’impegno degli ultimi anni della vita di Balducci, come se si fosse dimenticato della dimensione ecclesiale o addirittura avesse messo in secondo piano la fede in favore di un «piatto umanesimo». La Chiesa era per lui lo spazio vitale, come la sua comunità religiosa; solo che egli la intendeva come eucaristia, in un senso molto più ampio e vitale della struttura puramente giuridica.

Dalle religioni alla religione

Parlando di sé una volta Balducci confidò: «Sono partito dalla religione e ora vi ritorno dopo un lungo periplo». Il giovane Balducci parte dai testi classici della teologia tradizionale, però, facendo tesoro della lezione di Blondel, comincia a leggerli in maniera diversa. Recupera, ad esempio, quella tensione verso l’assoluto che è insita nella natura umana e che si esprime attraverso la religione. In questa fase fede e religione sono agglutinate. Ci vorrà del tempo prima che incontri Barth e Bonhoeffer, il primo critico radicale della religione, il secondo teso ad esprimere i contenuti e i concetti biblici in modo mondano. Allora la distinzione fede-religione si fa più netta, anche se bisogna ammettere la difficoltà di una fede pubblica che non si esprima in forme in qualche modo religiose. Il Balducci dell’ultimo periodo riscopre la religione scoprendo le religioni. Dove si riscontra questa svolta? Ne fa fede soprattutto L’uomo planetario, in cui pone il cristianesimo come una religione accanto alle altre. In quest’opera Balducci mette sotto inchiesta le religioni e le accusa di non aver superato la «barriera» dello stato di diritto, quella sociale e infine quella della pace. Di fronte al tradimento delle chiese, è stato proprio l’illuminismo a riprendere i valori cristiani fondamentali; eppure l’ispirazione cristiana originaria non si è mai spenta e continua a fermentare sotterraneamente la cultura occidentale.

Balducci critica la modernità non per un pregiudizio antimoderno, ma in nome dei valori giusti che essa ha veicolato. Comunque «il ritorno alla religione» significava per Balducci un mettersi nella condizione esistenziale di un non credente, come uomo accanto ad altri uomini perché nessuno sa se la sua fede è autentica e anche il credente sente l’esigenza di chiedere: «aiuta la mia incredulità».

Come un testamento spirituale

Altrove (14) ho avuto modo di dire che per me L’uomo planetario è l’opera più matura e più mistica. Anche la conclusione «non sono che un uomo», di cui Balducci non poteva non ricordare l’anagrafe neotestamentaria (Atti 10, 25-26: Pietro che dice al centurione prostrato «Alzati, anch’io sono un uomo»), è un momento di teologia negativa, una conclusione forte che riassume tutto un itinerario. La terra del tramonto scandisce le «figure» storiche del cammino umano ed è opera tragica pur nell’intenzione prolettica evidenziata nel sottotitolo (Saggio sulla transizione). Emerge qui l’epifania dell’Altro. L’Altro, un orizzonte profetico è, insieme a La terra del tramonto, come un testamento spirituale, tra la rivoluzione della memoria e l’istanza della Cosmopoli (Il sogno di una cosa!). Le due ultime opere di Balducci risentono del ritmo più che umano della inesauribile sua disponibilità ad accorrere dovunque fosse chiamato a scrivere articoli e interventi, a parlare e a confortare. È nello stesso tempo di questa eroica produzione che Balducci, invitato, pochi mesi prima della morte, dal suo padre provinciale (e amico fraterno) a fare gli esercizi spirituali, risponde: «Vengo molto volentieri perché la cosa che mi interessa di più ora è la spiritualità».

L’ultimo Balducci

Ma la vera opera conclusiva di Balducci è la pubblicazione postuma delle ultime omelie (15). In queste omelie, come sempre in Balducci, è presente, non sempre in modo esplicito, il riferimento alla storia e all’attualità. Esse fanno parte del vissuto etico-politico dell’ultimo Balducci, quello degli anni 1989-1991: gli anni del crollo del muro di Berlino e del comunismo; gli anni della prima guerra del Golfo che lo vide coinvolto a più livelli in prima persona e lo vide sperare nel «primo vagito» dell’ONU (speranza dell’uomo di pace, non del pacifista) e patire la sconfitta del «rantolo di morte», dei documenti (e delle strutture di pace) emersi dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e ora galleggianti sulla melma nera della guerra.

La prima omelia, del 1 dicembre 1991 (pp. 13-20) ha come titolo «Il sogno di una cosa». Significativa è la conclusione: «Nell’arco della mia vita questo è il momento più deludente perché sono cadute molte speranze, non importa se mal riposte. A me interessa il sogno dei popoli, delle persone, dei poveri e se quel sogno va deluso la storia è priva di senso, siamo dentro il dominio della menzogna. Ma invece – ecco dove una fede che è insieme teologale e morale mi sorregge – questo sogno non finirà. Ne vedo i segni da ogni parte del mondo, vicino a me lontano da me. Non sono però i segni su cui chiede attenzione l’organizzazione dell’informazione che fa parte della dissipazione pubblica onnipotente (…). Siamo dentro una società che ci spreme nel midollo per far venir fuori bisogni impensabili in quanto essa vive sui nostri bisogni e quindi ci impedisce di prendere contatto con noi stessi (…). Non è vero che siamo progrediti perché il progresso va misurato sul consenso interiore e sulla realizzazione di questo sogno di una cosa che è il regno della giustizia sulla terra, come dice Geremia: “Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra”. No, quel giorno non è venuto, è ancora lontano, dobbiamo stare con la testa alzata per vedere i segni. Ogni attimo è l’attimo in cui squilla il segnale della vicinanza dell’adempimento se abbiamo orecchi da intendere».

La prima omelia dovrebbe essere letta sinotticamente con quella dell’1 gennaio 1992 (pp. 59-67), che ha per titolo «Le speranze ferite». Balducci tentato dal pessimismo? Forse, ma più opportuno evocare l’ottimismo tragico del suo amato Mounier.

L’ultima omelia, quella della Pasqua (del 19 aprile 1992) ha per titolo «Le pietre dei sepolcri». Avviandosi alla conclusione Balducci evoca sorprendentemente il diavolo e cioè la menzogna di cui dobbiamo liberarci: «La logica della crocifissione è capovolta, è diventata logica di dominio. Da questa premessa è stato possibile lo sterminio degli indios, più terribile ancora dei forni crematori. Tutto questo lo dimentichiamo. La nostra fede religiosa si libera dai brutti ricordi, li emargina per vivere nella soddisfazione di sé. Ma così noi non troveremo la fede nella resurrezione (…). Noi sappiamo che significa resurrezione per l’umanità, significa che la gran parte degli uomini esca dal potere del diavolo. Io non voglio dire i nomi del diavolo, ne ho tanti in mente, comunque sono nomi che indicano il calcagno posato sulla testa del povero, la bocca tappata di chi ha verità da dire, la dimenticanza, nell’euforia pubblica, di quelli che non possono partecipare al nostro banchetto, perfino nella società opulenta. Leggevo che nell’Europa del benessere ci sono trenta milioni di poveri sotto il livello minimo della vita. Chi si ricorda di loro? Liberarsi dal diavolo vuol dire liberare anche noi stessi, liberare da questa menzogna; cioè, per ripetere le parole simboliche di Paolo, significa “celebrare questa festa non con il lievito di malizia e di perversità ma con azzimi di sincerità e di verità”. Non voglio dire altro».

1 A. Raffelt, H. Verweyen, Leggere Karl Rahner, gdt 301, Queriniana, Brescia 2004, pp. 145-149.

2 Per un orientamento ampio e universale sulla mistica si vedano: voce mistica in Dizionario critico di teologia, a c. di J.-Y. Lacoste – ed. italiana a c. di P. Coda –, Borla – Città Nuova, Roma 2005; voce mistica in Teologia, dizionario a c. di G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2002;

voce mistica in Enciclopedia delle religioni, a c. di A. M. Di Nola, Vallecchi, Firenze 1970-1975.

3 Per questa comprensione si veda il Cerchio che si chiude, intervista autobiografica a c. di L. Martini (d’ora in poi CCSC). Ma del compianto e sempre presente Luciano Martini si veda l’opera La laicità nella profezia. Cultura e fede in Ernesto Balducci, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002, assolutamente fondamentale e tuttora unica.

4 E. Balducci, CCSC, op. cit. p. 144

5 E. Balducci, CCSC, p.153.

6 E. Balducci, L’esperienza religiosa, Borla Editore, Torino 1962: d’ora in poi ER.

7 E. Balducci, L’anima e l’esperienza religiosa, pubblicato nel volume collettaneo a cura di M. F. Sciacca, L’anima, Morcelliana, Brescia 1954, d’ora in poi AER.

8 E. Balducci, ER, pp.24-25.

9 E. Balducci, ER, pp. 32-33; in AER, p. 246, Balducci cita Maritain in nota e, nella nota precedente, rinvia sul punto a Tommaso d’Aquino: «L’ultimo passo della nostra conoscenza di Dio è nel conoscere che non lo conosciamo», In Boëtium de Trinitate, I, qu. 4, a. 1.

10 E. Balducci, ER, pp.79-80.

11 Ivi, p.104.

12 E. Balducci, ER, p.104; AER, p.261.

13 M. Blondel, L’action, 1893.

14 Un mistico un po’ particolare, colloquio con L. Grassi a c. di A. Rossi, «L’altrapagina» n. 5, maggio 2002, pp. 23-24.

15 E. Balducci, Il tempo di Dio, Ultime omelie (Avvento 1991 – Pasqua 1992), Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Firenze), 1996.

Padre Giovanni Vannucci..la libertà del Vangelo

Il sogno di padre Giovanni si può leggere ancora oggi sulla soglia delle Stinche: «In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo»

Una tenda vi basti a riparo

dalle bufere e Dio ritorni vagabondo

a camminare sulle strade

a cantare con voi i salmi del deserto

Giovanni Vannucci

Aprirsi all'abbraccio divino

“Tra noi e Cristo c’è uno spazio di silenzio. E allora dobbiamo andare a lui profumandoci di silenzio. Immergendoci in questo silenzio raggiungere Cristo attraverso questo spazio di deserto, di silenzio, di solitudine, che non è terreno: è uno spazio di anima”. (G.V.)

Di fronte al diluvio universale di questa epoca, diluvio di parole e di immagini, è necessario costruirsi un’arca di silenzio per incontrare se stessi, e, nella profondità di sé, aprirsi all’abbraccio divino.

“Il silenzio è quello spazio in cui il divino non è più invocato, ma presente nel cuore”. La preghiera è l’attività specifica dell’uomo che cerca di comprendere il silenzio, che è aldilà delle cose, dell’uomo, delle parole, dei riti, delle formulazioni dottrinali, e che conferisce un senso e un valore al tutto.

In questo senso la preghiera costituisce l’attività più vera e incisiva dell’uomo. "Sentitevi, al mattino e alla sera, nell’ora da voi scelta, come creature che salgono verso lo Spirito con atto di perfetto culto. Fate tacere tutte le voci che vengono dalla terra e dal sangue; e compiendo l’atto di totale offerta di voi allo Spirito vi sentirete invasi lentamente da una forza nuova che darà calore e alimento a tutta la vostra vitalità, anche a quella fisica. Insistendo in questo esercizio, lentamente ma infallibilmente, raggiungerete la pacificazione di voi stessi. Rientrando nell’esistenza, guarderete le creature con i sensi purificati, avrete nuove capacità mentali, il vostro giudizio sulle realtà terrene sarà più esatto e più preciso, perché le osserverete dal punto di vista dell’eternità. Sentirete, ad esempio, come la vostra parte irascibile viene gradatamente riordinata, troverete l’elemento positivo di tutte le vostre passioni, e soprattutto incomincerete ad apprendere cosa significa amare”

(Fraternità di Romena, Perché pregare?, Anno XIV n°3/2010)

IL RISORTO

di Giovanni Vannucci o.s.m.

Estratto da: “LIBERTA’ DELLO SPIRITO”, Centro di Studi Ecumenici Giovanni XXIII, 1967

Completezza del culto e, direi, base fondamentale di tutta la vita ecclesiale è la resurrezione. Adesso, perché ho sentito la resurrezione proprio nella stesura indistruttibile del culto, come base e come sintesi, ho compreso che le cose hanno altra dimensione, altra misura, altra proporzione.

E' in base alla resurrezione che viene fondata la nuova vita dell’umanità. Per questo San Paolo dice: "Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, stolta la nostra predicazione" . La resurrezione è certezza : in quanto tu credi, senti la presenza di colui che è la vita imperitura. Dux vitae mortuus regnat vivus - il re della vita che è stato ucciso è ritornato a regnare vivente.

E' perché Cristo è risorto che si giustifica l’esistenza della Chiesa, della sua predicazione e quindi la richiesta del sacrificio e quindi la comunicazione della fede. Altrimenti,- fede in chi, in che cosa, e perché ? Quindi senza la resurrezione il cristianesimo sarebbe la religione più squallida. Il senso della resurrezione deve guidarci tutti i giorni, ogni volta che andiamo in chiesa dobbiamo sentire di andare a dialogare col Risorto, con colui che morto una volta, regna vivo.

Oltre questo, ogni volta che io compio un atto umano di relazione coi fratelli, di servizio comunitario, di donazione, di fatica, ogni volta devo sentire il Risorto, per non cader in un atto fatalistico, in un atto disperato. Ecco perché la Pasqua è il centro di tutta quanta la liturgia cristiana. Noi siamo qui perché il Cristo raffigurato in croce comunica a noi la sua resurrezione, altrimenti ne nascerebbe una religione dell’autodistruzione , una religione del pessimismo.

.

La duplicità dell’esistenza

Ma direi anche nel senso sociale e non solo nel senso culturale. Sopporto la vita perché c’è una resurrezione, rinuncio perché c’è una resurrezione. Ecco perché i santi riescono ad essere beati anche nel pianto: perché partecipano già alla gioia del Risorto anche se nel contempo sono dei sofferenti. La nostra esistenza è una composizione, una sintesi di dolore e di gioia. Di dolore in quanto partecipa al temporaneo, al caduco, al transitorio e quindi ogni passaggio da una fase all'altra è sempre un fatto di dolore: nascere soffrire morire, lavorare, faticare e intendere è sempre una fatica, un dolore, una sofferenza, ora di carattere fisico, ora di carattere etico morale, ora di carattere spirituale: tale è l'esistenza. Ma nel contempo l’esistenza è ancorata a questo atto di fede nel Risorto; ed avendo la comunione col Risorto, la realtà che può essere tante volte anche tragica, si trasforma in uno stato di beatitudine, per cui è già beato colui che piange; è gaudente colui che soffre; è sorridente colui che è perseguitato. In ciò sta il senso della duplicità dell’esistenza.

Il vero culto cristiano sintetizza questo dualismo in un atto unico; la formula antica dice: "Predicate la mia morte, annunziate la mia resurrezione, attendete il mio ritorno”. Ma è un dato unico, non è che siano tre verità. Cosicché, staccare la morte dal momento della resurrezione è avere il senso tragico della morte, il senso che tutte le cose finiscono con la morte, il senso del distacco doloroso. Ecco allora il ”disperatamente posano”, "sconsolati piangono”. Nessuno crede a quegli sconsolati, perché quella è una verità solo parziale, che poi fonda la retorica del dolore, la retorica della scompostezza. I cristiani invece, che in antico non staccavano mai il senso della resurrezione dal senso della morte, non facevano che cantare: ”Oggi è stata uccisa la morte, non uccisa la vita”. Mors mortua tunc est . Allora appunto morì effettivamente la morte, perché il Cristo risorse. Il duce della vita, morto, regna vivo. Morto vivo: abbiamo due aggettivi che compongono la sintesi dell’unica verità che è il Cristo stesso.

.

Fondamento sacramentale e umano

Questo è il valore, il senso della resurrezione. E’ soltanto in quanto tu credi che il Cristo è risorto, che puoi andare alla comunione; non puoi andare a mangiare un cadavere, vai a ricevere la vita. E’ in quanto tu credi che Cristo è risorto, che nel nome suo tu puoi battezzare un morto alla vita, perché viva in Dio. Tutti i sacramenti traggono la loro vitalità dal fatto che Cristo è risorto. Ma la validità stessa della parola, la validità dei nostri comunicati, cioè del nostro costume, della nostra vita, è valida se ha in se stessa la partecipazione col Cristo risorto. Soltanto attraverso il prisma della resurrezione tu puoi giudicare bene le cose. Allora la tua predicazione non è stolta. E' soltanto dentro a questa visuale che tu puoi sentire i rapporti umani, stabilire il senso dell’amicizia, stabilire la solidità di una famiglia, la gioiosità del vivere, o meno. E’ soltanto lì che prende senso la parola. Se no, sarebbe una stoltezza.

Vedete quindi questa incombenza. Questa gaudiosa incombenza del Risorto. Ora il fatto è reale. Abbiamo visto il Signore, dice il Vangelo. Ecco che è comparso, vi precede, si è presentato sulle sponde del mare, lo ha visto una moltitudine, si è accompagnato sulla strada di Emmaus.

Questo che è stato comunicato per provvidenza speciale e in maniera particolare ai discepoli, costituisce tuttavia, in maniera misteriosa, l’anima la ragion d’essere, la forza per cui la Chiesa non verrà mai meno: la presenza del Risorto. Da allora il Risorto può apparire in qualunque punto: sulla via di Emmaus, sulla via di Damasco, a san Francesco come a tutti i santi, cioè attraverso tutta la realtà della Chiesa.

.

Testimoni d’immortalità

Si sottrae alla vista fisica, quaranta giorni dopo, quando avrà trasmesso ai discepoli la realtà della sua resurrezione. Da allora i discepoli, la Chiesa, devono annunciare al mondo la certezza che Egli è risorto. Si è sottratto alla vista degli occhi fisici, perché il mondo veda attraverso noi che è risorto, e rimanga poi nell’attesa precisa del suo ritorno: la parusia.

E’ attraverso la Chiesa che deve essere comunicata la fede del Risorto al mondo: "Predicate la mia morte, annunziate la mia resurrezione, attendete il mio ritorno”. Sono tre momenti della stessa realtà, di un'unica verità; la quale, se voi la inserite dentro la vostra parabola che va dalla nascita alla morte, voi vedete subito che questa nascita e questa morte non è un caso e neanche una parabola finita in se stessa, ma continuerà. Cioè si nasce per vivere immortali, si nasce per comunicare una immortalità e una resurrezione; e cioè semplicemente per comunicare attraverso noi una vita eterna allo stesso cosmo. Quindi noi siamo qui per essere gli immortali nel tempo e nello spazio. Siamo qui a portare, attraverso il nostro viaggio che passerà per la morte, tutto il cosmo stesso nella pienezza della resurrezione. Difatti l’ultimo dogma del cristianesimo è proprio la resurrezione della carne. Non resurrezione dell'anima, perché l’anima non muore; non resurrezione degli spiriti, perché gli spiriti sono immortali, ma resurrezione della carne, cioè del corpo, del cosmo. Quindi siamo i testimoni della «comunicabilità della vita eterna di Dio nel cosmo.

Ma questo deve essere tradotto in una concezione di vita, in una pienezza, in un modo di vivere preciso, per cui gli altri, guardandoci, possano dire: - Perché sono così gaudiosi ? Come mai sono così calmi ? Perché son sempre equilibrati e mai disperati ? - Più che lo sforzo di portare in noi la morte di Cristo, dovrebbe esserci lo sforzo di portare la sua resurrezione, perché la morte è già in atto. Dal momento della nascita è - nel senso fisico - un cominciare a morire, se prendiamo il tempo come cifra definitiva e assoluta.

.

Risorgiamo nel tempo

La Resurrezione fonda il dogma della mia resurrezione. Perché se è risorto Lui, risorgeremo anche noi. Ecco il secondo momento della resurrezione: la resurrezione temporale rispetto a noi, cioè il tradurre in me nel tempo la resurrezione di Cristo: e comporta un modo diverso di giudicare rispetto alle cose, agli avvenimenti, a me stesso.

Se credo nella resurrezione di Cristo, di che ho paura? Se ci credo, che cosa mi può turbare? Se penso realmente alla resurrezione di Cristo, a cosa posso attaccarmi? Su che cosa devo piangere? E' sulla resurrezione che si fonda la gioia del sofferente, del martire, del santo. La morte stessa non fa paura, il dolore, la rinuncia, quella che si chiama solitudine, che poi vera solitudine non è.

Mentre è proprio perché non pensiamo alla resurrezione di Cristo che noi concepiamo la vita come fine a se stessa, quindi prigioniera. La fede nella resurrezione di Cristo fonda, anticipa nel tempo la mia resurrezione finale del corpo. Allora questa realtà verrà comunicata a tutta la terra e tutti sapranno quello che ha fatto il Signore e tutta la storia verrà consumata nel ciclo provvidenziale che Dio stesso ha iniziato con la creazione: il consummatum est di Cristo. Tutto è compiuto. Quando avverrà questo, ci sarà non già una distruzione, perché la Bibbia non predica mai la distruzione - la terra non sarà distrutta - ma cieli nuovi e terre nuove.

Quindi il nostro cammino non è affatto un cammino verso la morte, non è affatto un cammino verso il nulla: è un cammino verso il tutto. E' un andare verso la vita. La morte è un fatto di per sé gioioso, anche se la natura sente un distacco. . .

.

L'abito pasquale

Tre cose derivano dal senso della resurrezione. Che noi già fin da ora siamo in comunicazione col Risorto e quindi abbiamo in noi la radice non per evitare, ma per risolvere, ricomporre, ricondurre ad un senso di gioia tutti i nostri dolori, tutte le nostre ansie. Poi abbiamo il senso gioioso della vita, anche se continueremo a piangere, a sentire il dramma dell’esistenza. Infine la fede nella realtà della resurrezione e perciò la familiarità con la morte.

In ogni giorno della vita dovremmo avere questo abito pasquale, e allora potremo incontrare il Cristo risorto nella realtà dei fratelli, perché è attraverso la Chiesa che deve essere comunicata la resurrezione di Cristo. E' per questo che egli si sottrae, e dopo aver comunicato se stesso risorto, ha detto: "Ora andate e insegnate". Ci verrà detto all'ascensione: "Che state guardando in cielo? Tornate fra di voi, comunicate la realtà e la pienezza del Risorto". Ecco perché il cristianesimo è la religione della gioia, anche se è la religione del crocifisso. Perché il crocifisso è risorto!

Padre Giovanni Vannucci

«Vi siete ricordati di aprire il pollaio?». Sono queste le ultime parole di padre Giovanni Vannucci, la mattina del 18 giugno 1984, mentre lo stanno caricando sull’ambulanza a seguito del devastante infarto che lo porterà alla morte. Sembra la frase di una mente confusa, invece sono le parole che forse più di altre rappresentano la vita, il pensiero e la fede di quest’uomo coltissimo (docente di ebraico e Sacra scrittura, lettore assiduo e onnivoro: la sua biblioteca conteneva più di 12 mila volumi) approdato con il tempo alla semplicità dei santi.

Con le sue scelte spesso controcorrente e che gli attirarono severi giudizi da parte dell’allora Chiesa istituzionale, precorse di quasi un ventennio lo spirito del Concilio. Uomo della Parola e del silenzio, animo mistico eppure immerso nella vita quotidiana, sacerdote aperto all’incontro con ogni uomo e donna di qualsiasi estrazione, provenienza o credo religioso, a padre Giovanni per anni non fu perdonata la grande libertà di pensiero e di azione che gli aveva donato il Vangelo.

Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, secondogenito di una famiglia numerosa, Vannucci decide di entrare, nel 1926, nel convento fiorentino dei Sette Santi Fondatori (Servi di Maria). Dopo gli studi e la professione solenne – il 13 ottobre 1936 –, si dedica all’insegnamento dell’esegesi biblica e della lingua ebraica per dieci anni. Nello stesso periodo frequenta il Pontificio Istituto Biblico e l’Ateneo pontificio «Angelicum».

I lunghi studi non lo allontanano però dalla vita concreta. Anzi, in là con gli anni amerà dire ai novizi: «Voi potete conoscere a memoria tutti i manuali di pedagogia, di filosofia e di morale, e magari poi non riuscite a trattare concretamente con gli uomini che vengono a chiedervi un aiuto, un consiglio. Potete avere un bagaglio di nozioni teoriche immense, ma che diventano assolutamente inutili se in voi manca l’attenzione, l’apertura totale alla vita, al mistero dell’esistenza». Per lui, infatti, conoscenza e cultura hanno un unico scopo: aprirsi all’amore. «Bisogna conoscere per amare di più», suole ripetere. Negli studi e nell’insegnamento manterrà sempre «l’animo del cercatore di Dio – scrive Massimo Orlandi nel bel volume Giovanni Vannucci custode della luce, edizioni di Romena –, poco interessato alle speculazioni e alle teologie cerebrali e invece immerso nella Parola, per svelarne il senso simbolico e liberarne la luce». Uno stile che preoccupa non poco i suoi superiori che gli negheranno più volte il permesso di avviare forme comunitarie innovative e originali.

Nella ricerca di risposte per il suo animo inquieto, bisognoso di «verità e vita», padre Giovanni approda a Campello, nelle colline umbre. Si tratta di un eremo fondato vent’anni prima da sorella Maria, che vi abita insieme ad altre donne. «Maria – scrive ancora Massimo Orlandi – ha scelto la via dell’eremo non per creare un nuovo Ordine ma, al contrario, per liberare la sua esperienza di religiosa dai limiti imposti da strutture e barriere confessionali».

La libertà che respira in questi luoghi sarà decisiva per Vannucci che qui si sente «nascere una seconda volta». «L’eremo – confiderà riferendosi a Campello – è stato uno dei doni più grandi che il Signore mi ha concesso, la terra dove il sogno e la missione del monachesimo trovano un compimento che aiuta a sperare e a vivere». Qui padre Giovanni sperimenta l’ecumenismo «della base», quello semplice, concreto, che lo porterà a dire, avanti con gli anni: «Le religioni sono come i raggi di una ruota: tutti portano verso il centro». A Campello abita, infatti, anche una sorella anglicana e si mantengono contatti con fratelli protestanti e di altre confessioni. Siamo nel 1948, e l’apertura di Maria non può ancora essere compresa: vive pertanto una condizione di emarginazione all’interno della Chiesa, che però non la spegne. Da quelle colline lei tiene rapporti con personaggi del calibro di Gandhi e Albert Schweitzer: «L’eremo ci tiene in comunione con i santi, con i grandi, con i poveri e i derelitti, con le stelle, con i fiori, con l’universo. È come una scala dalla terra verso il cielo» scrive. Lo stile appreso a Campello segnerà padre Giovanni per la vita.

Nel frattempo la situazione di Vannucci a Roma si fa sempre più delicata. «Il suo spirito libero e innovatore, l’attenzione profonda ai miti di tutte le religioni – ricorda ancora Orlandi – lo pongono, per le autorità ecclesiastiche, nella zona d’ombra che si avvicina all’eresia».

In questo periodo padre Giovanni scriverà: «Soffriamo perché vediamo che tutta la nostra attività non incide nella storia degli uomini. C’è troppa separazione tra monaci e popolo». Mosso da questa convinzione, decide di abbracciare l’esperienza della neonata comunità di Nomadelfia. Fondata da don Zeno Saltini, quest’ultima è socialmente strutturata per poter vivere concretamente il Vangelo: non esiste proprietà privata né denaro e vi è un’apertura totale delle famiglie all’accoglienza di figli in affido. Nel 1950, con altri sei confratelli, Vannucci decide così di trasferirsi in Maremma, dove la comunità ha aperto una sede. «Non è una defezione – appunterà in quel periodo – ma è il portare alle sue estreme conseguenze la nostra vocazione iniziale. Nomadelfia costituisce un esempio vivente di un perfetto accordo della vita umana col Vangelo e del cristiano con la storia del tempo nel quale vive».

Anche questa esperienza, però, è destinata in breve a concludersi. Nell’estate del 1951 il Sant’Uffizio obbliga i religiosi a rientrare «sotto l’obbedienza dei superiori». Una ferita profonda, ma che non domerà lo spirito di Vannucci.

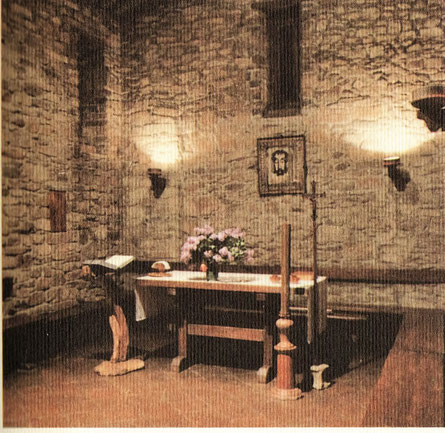

Rielaborato il dolore, dopo qualche anno è di nuovo in campo. Chiede infatti ai superiori di poter avviare una nuova forma di vita comunitaria: una fraternità dedita alla preghiera e al lavoro, ma aperta all’accoglienza. La scelta ricade sull’eremo di San Pietro alle Stinche, nel Chianti, dove padre Giovanni può ritirarsi, complice anche l’ormai mutato clima ecclesiale post-conciliare (siamo nel 1967).

Padre Giovanni trascorrerà alle Stinche il resto della vita. Si rifiuterà sempre di scrivere una regola per la sua comunità: quello che propone è uno stile di vita. L’eremo, nel suo progetto, non è una via di fuga, ma un luogo in cui posare il capo, scaricare i pesi troppo gravosi, riempirsi gli occhi, la mente e il cuore di bellezza, e ripartire. Chi arriva non deve giustificare la sua presenza, ma solo condividere la semplicità della vita dei fratelli. È la libertà dei figli di Dio.

Card Martini..Profeta del novecento

All'alba ti cercherò

Signore, provoca anche noi!

Passa in mezzo a noi, dovunque siamo,

sia che ci troviamo tra la folla,

sia che ci troviamo nel luogo della preghiera,

sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana!

Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra,

che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana

colui che sul monte vogliamo conoscere.

Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra esistenza!

Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal sonno e risorto dalla morte mi dai fiducia,

sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le mie indecisioni,

i miei blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri,

negli atti di coraggio per manifestare la mia fede.

Sciogli i miei blocchi, Signore!

Card Martini

Signore, Tu sei la mia lampada,

Ti prego, Signore

di rischiarare la mia lampada che è la

preghiera:

preghiera che fa fatica ad accendersi,

che non è splendente come vorrei.

Ti chiedo Signore di rischiararla

e però vorrei con più audacia,

fare mie le parole di Davide: tu sei la mia lampada.

Non voglio quindi preoccuparmi troppo

della mia preghiera nella certezza che tu sei

la mia lampada, il sole dalla mia vita.

Donaci, o Signore Dio nostro, di capire il mistero della preghiera.

Donami di coltivare la terra con umiltà e

semplicità di cuore, a imitazione della Vergine Maria.

Donaci, Signore,

una vera, nuova e più approfondita

conoscenza di te.

Anche attraverso le parole

che non comprendiamo,

fa' che possiamo intuire con l'affetto del cuore

il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere.

Fa' che l'esercizio di pazienza della mente,

il percorso spinoso dell'intelligenza

sia il segno di una verità

che non è raggiunta semplicemente

coi canoni della ragione umana,

ma è al di là di tutto

e, proprio per questo, è la luce senza confini,

mistero inaccessibile e insieme nutritivo

per l'esistenza dell'uomo,

per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità.

Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi,

di conoscere le sofferenze dell'umanità,

di conoscere le difficoltà

nelle quali si dibattono molti cuori

e di ritornare a una sempre nuova

e più vera esperienza di te. Amen.

Carlo Maria Martini: Chiesa e postmodernità

Francesco Cosentino

Lo scorso 31 agosto è stato celebrato l’ anniversario della morte del cardinale Carlo Maria Martini. Una memoria che non si spegne, ma continua ad ardere nel cuore della Chiesa proprio come il fuoco di quella Parola di Dio di cui egli fu instancabile studioso, maestro e annunciatore. Sarebbe naturalmente impossibile racchiudere in poche parole la ricchezza di un profilo e di una spiritualità, che hanno fortemente segnato la Chiesa e il cattolicesimo italiani.

Affascinato dalla Parola di Dio, vero faro della sua esistenza sacerdotale ed episcopale, egli fu una figura sobria e austera, un comunicatore semplice ma mai banale, e soprattutto un uomo capace di leggere e interpretare la vita, i problemi e gli aspetti della società con un discernimento intelligente, aperto, sereno e lungimirante. Per lui, la fede era il grande rischio della vita e non una passiva consolazione, e ciò lo rese affascinante ed empatico anche agli occhi di molti non credenti, toccati dal suo stile e dalla sua visione.

Vorrei soffermarmi, però, su un tema che mi sembra particolarmente attuale, trattato dal cardinale Martini in un articolo pubblicato da Avvenire il 27 luglio 2008 dal titolo “Quale cristianesimo nel mondo postmoderno”.

Martini cerca di spostare il baricentro del giudizio dominante dell’ambito ecclesiale e teologico che, purtroppo, ancora oggi, appare piuttosto risentito nei confronti del mondo moderno, facendo emergere tutta la nostra difficoltà a far pace con la perdita di spazio e di rilevanza della fede.

Emergono talvolta da più parti, infatti, alcuni rigurgiti polemici, rigidi moralismi, valutazioni negative, atteggiamenti rancorosi e lamentosi e un’apologetica che il grande teologo francese de Lubac definirebbe aggressiva e difensiva.

Secondo Martini, invece, ci troviamo in un momento di crisi della fede e in mondo pieno di problemi e di sfide, ma, tuttavia, «non vi è mai stato nella storia della Chiesa un periodo così felice come il nostro». Infatti, continua il cardinale, «la nostra Chiesa conosce la sua più grande diffusione geografica e culturale e si trova sostanzialmente unita nella fede, con l’eccezione dei tradizionalisti di Lefebvre».

Non solo: «Nella storia della teologia non vi è mai stato un periodo più ricco di quest’ultimo. Persino nel IV secolo, il periodo dei grandi Padri della Cappadocia della Chiesa orientale e dei grandi Padri della Chiesa occidentale, come san Girolamo, sant’Ambrogio e sant’Agostino, non vi era un’altrettanto grande fioritura teologica. È sufficiente ricordare i nomi di Henri de Lubac e Jean Daniélou, di Yves Congar, Hugo e Karl Rahner, di Hans Urs von Balthasar e del suo maestro Erich Przywara, di Oscar Cullmann, Martin Dibelius, Rudolf Bultmann, Karl Barth e dei grandi teologi americani come Reinhold Niebuhr, per non parlare dei teologi della liberazione (qualunque sia il giudizio che possiamo dare di loro)».

Partendo da questa visione positiva, ci si può inoltrare nel complesso tempo postmoderno senza indulgere alla rassegnazione lamentosa o al risentimento.

Al cardinale non sfugge la problematicità della visione postmoderna della vita e della società, che si configura come una mentalità di opposizione nei confronti del modo in cui abbiamo concepito il mondo fino ad ora e che promuove un’istintiva preferenza per i sentimenti, per le emozioni e per l’attimo presente, invece che per i grandi progetti e ideali.

Naturalmente, in questo clima si fanno strada il rifiuto o un certo giudizio negativo nei confronti della morale, un sentimento anti-istituzionale che penalizza anche la Chiesa, nonché ciò che Martini chiama «il rifiuto del senso del peccato e della redenzione».

Questi aspetti potrebbero facilmente gettare lo spirito del cristiano nello scoraggiamento oppure orientarlo verso un atteggiamento ostile e controversista. Al contrario, nello spirito ignaziano che gli era proprio, il cardinale Martini afferma che occorre un vero discernimento spirituale, capace di osservare la realtà con gli occhi di Dio e di cogliere perciò il grano buono nel mezzo della zizzania.

A ben guardare – afferma sorprendentemente – «forse questa situazione è migliore di quella che esisteva prima. Perché il cristianesimo ha la possibilità di mostrare meglio il suo carattere di sfida, di oggettività, di realismo, di esercizio della vera libertà, di religione legata alla vita del corpo e non solo della mente. In un mondo come quello in cui viviamo oggi, il mistero di un Dio non disponibile e sempre sorprendente acquista maggiore bellezza; la fede compresa come un rischio diventa più attraente. Il cristianesimo appare più bello, più vicino alla gente, più vero».

La lettura è degna di attenta riflessione. La crisi di un certo cristianesimo sociologico, la perdita di rilevanza pubblica della Chiesa e la riduzione del suo potere sociale, così come la mentalità “liquida” che presiede le visioni e l’agire dei nostri contemporanei non rappresentano un “luogo” totalmente negativo per la fede cristiana; al contrario, la crisi diventa e può essere un’occasione per riscoprire un cristianesimo nuovo, che non si instaura più per un influsso sociale o per tradizione culturale, ma si situa nel cuore della gente grazie alla freschezza e alla novità del Vangelo, e diventa attrattiva per il fatto di mostrarsi come una sfida, un rischio, una possibilità di realizzare una vita umana qualitativamente differente.

Insomma, la crisi di un cristianesimo tradizionale e sociologico potrebbe indurre alla riscoperta di una fede viva, fondata sulla Parola, radicata nell’esperienza spirituale e, certamente, più consapevole, più responsabile e più adulta.

Non è superfluo ricordare che Benedetto XVI ebbe a fare la stessa analisi parlando ai cattolici di Germania nel 2011, ricordando loro che «in un certo senso, la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche di secolarizzazione, che hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione e riforma interiore… Liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici, la Chiesa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al mondo». Anni addietro, l’allora professor Ratzinger aveva già parlato di una “Chiesa minoranza”.

In tale direzione, Martini esorta il lettore citando san Paolo: «Esamina tutto con discernimento; conserva ciò che è vero; astieniti dal male» (1Ts 5,21-22). In questo esercizio, il cardinale afferma che, nel tempo postmoderno, la fede è una vera e propria sfida, per affrontare la quale servono quattro attitudini, che vale la pena non solo di enumerare, ma anche di meditare citando le sue stesse parole:

«Non essere sorpreso dalla diversità. Non avere paura di ciò che è diverso o nuovo, ma consideralo come un dono di Dio. Prova ad essere capace di ascoltare cose molto diverse da quelle che normalmente pensi, ma senza giudicare immediatamente chi parla. Cerca di capire che cosa ti viene detto e gli argomenti fondamentali presentati. I giovani sono molto sensibili a un atteggiamento di ascolto senza giudizi. Questa attitudine dà loro il coraggio di parlare»;

«Corri dei rischi. La fede è il grande rischio della vita. “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16,25)»;

«Sii amico dei poveri. Metti i poveri al centro della tua vita, perché essi sono gli amici di Gesù che ha fatto di se stesso uno di loro»;

«Alimentati con il Vangelo. Come Gesù ci dice nel suo discorso sul pane della vita: “Perché il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo” (GV 6,33)».

Si tratta di un vero e proprio programma spirituale e pastorale, che non si preoccupa degli spazi da occupare e dei trionfi sociali da raggiungere, ma di sviluppare una spiritualità capace di generare luce nel mondo e di aprire strade al Vangelo; per dar vita a queste quattro attitudini, infatti, Martini propone quattro esercizi: la lectio divina perché è la Parola di Dio che nutre la vita e apre all’incontro con Dio; l’autocontrollo, perché saziare tutti i desideri senza discernimento può portare alla noia e alla sazietà; il silenzio, perché «dobbiamo allontanarci dall’insana schiavitù del rumore e delle chiacchiere senza fine, e trovare ogni giorno almeno mezz’ora di silenzio e mezza giornata ogni settimana per pensare a noi stessi, per riflettere e pregare»; infine, l’umiltà, cioè «non credere che spetti a noi risolvere i grandi problemi dei nostri tempi. Lascia spazio allo Spirito Santo che lavora meglio di noi e più profondamente. Non cercare di soffocare lo Spirito negli altri, è lo Spirito che soffia. Piuttosto, sii pronto a cogliere le sue manifestazioni più sottili».

Anche in un tempo difficile, indifferente e per certi versi ostile alla fede e alla Chiesa, Dio continua a bussare. Tante persone, anche inconsapevolmente, sono inquietate da domande diverse e dal desiderio di vincere il grigiore della routine e la staticità delle abitudini. Il Vangelo continua in qualche modo a suscitare stupore e la figura di Gesù crea ancora scompiglio. Ciò che manca, forse, è un cristianesimo, una Chiesa e dei cristiani capaci di quello sguardo e di quelle attitudini, che il cardinal Martini ha voluto ricordarci.

Non è un caso se questo invito, oggi, in una nuova stagione ecclesiale ricca di sorprese, ci viene proposto da papa Francesco. Proprio il pontefice ha affermato: «la nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze… Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati. Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo».

Su questa strada, tracciata profeticamente da Carlo Maria Martini, siamo ancora in cammino.

Card. Martini: il silenzio che apre all’ascolto e sfocia nel dialogo

Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, segnala i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002

“La passione per l’evangelo, la parresia, l’invito a uno stile di Chiesa sinodale, la lotta per la giustizia e il perdono, l’attenzione ai poveri”: sono questi i tratti che avvicinano - oltre ovviamente alla scuola ignaziana - due gesuiti come Jorge Mario Bergoglio e Carlo Maria Martini. Così come non mancano le differenze: nel “temperamento”, nella formazione e nel “curriculum ecclesiastico”. È Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, a segnalare i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002. Di Martini si ricorda il terzo anniversario della scomparsa, avvenuta il 31 agosto 2012: in tale occasione ha visto la luce il volume “Martini e noi”, curato da Vergottini, con 111 testimonianze di “cardinali, vescovi, intellettuali, teologi, giornalisti e soprattutto uomini e donne che sono stati segnati dal rapporto con le sue parole, con i suoi scritti, con la sua persona”.

In dialogo con il suo tempo. Al termine del lungo lavoro attorno al volume, Vergottini riconosce che alcuni tra coloro che raccontano della personale conoscenza col card. Martini, “hanno scoperto o impresso una nuova direzione alla propria vita proprio nell’incontro con lui, nell’ascolto del suo magistero episcopale a Milano durato 22 anni, continuato dalle cattedre di Gerusalemme e Gallarate”. Gli scritti presentati in “Martini e noi” e raggruppati per capitoli, delineano del resto una sorta di indice della biografia martiniana: il credente e la vita spirituale; il biblista e Gerusalemme; il vescovo e la sua Chiesa; l’uomo del dialogo ecumenico e interreligioso; il pastore e le forme della comunicazione; l’intellettuale e la polis. Vergottini, che ha alle spalle diversi studi sul porporato, puntualizza: “Se Martini ha potuto sorprendere la Chiesa di Milano per l’insistenza con cui ha richiamato il primato della dimensione contemplativa, pure egli ha ricercato con intensità, curiosità e audacia - da taluni ritenuta quasi spericolata - di entrare in dialogo con le donne e gli uomini di oggi per incalzarli a riflettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro con il Padre di tutti, riscuotendo interesse e attenzione nel mondo laico, come nessun’altra personalità del mondo cattolico”.

Silenzio che genera ascolto. Tra le firme del volume, edito da Piemme, figurano il cardinale Ravasi, il priore di Bose Enzo Bianchi, il patriarca ecumenico Bartolomeo I. E poi Cacciari, Cazzullo, De Bortoli, Giorello, Lerner, Mancuso… Tanti gli amici del lungo periodo milanese di Martini. Tra questi proprio Ravasi, nominato da Martini nel 1989 prefetto della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana. Nel suo scritto, Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, sottolinea soprattutto un aspetto del cardinale di origine piemontese: “Il silenzio autentico genera l’ascolto che, a sua volta, crea il dialogo. È stato un po’ questo il programma personale ed ecclesiale di Martini che ha sempre alonato le sue parole di silenzio contemplativo, rendendole così incisive ed efficaci e perciò feconde per l’incontro con l’Altro divino e l’altro umano”. Ma “il suo non era solo un silenzio ‘ascetico’, capace cioè di purificare la parola dalla verbosità, dall’enfasi e dalla prevaricazione; era anche un silenzio ‘mistico’ e appassionato perché edificava la comunione attraverso l’ascolto attento della parola dell’altro. Non per nulla i primi interventi ecclesiali pubblici del cardinale erano stati un appello alla vita contemplativa e all’ascolto della Parola sacra”. Il card. Ravasi aggiunge: “Martini nel suo lungo ministero pastorale ha saputo costantemente scendere dal monte del silenzio contemplativo per incrociare le persone in un silenzio di ascolto fraterno che sbocciava nell’incontro, nel confronto, nel dialogo ove identità e differenza si componevano in armonia”.

“Ecclesiastico senza tattiche”. Sull’ascolto torna il biblista Enzo Bianchi, secondo il quale l’aspetto “più impressionante del suo essere uomo, cristiano, vescovo della Parola, emergeva dalla sua grande capacità di ascolto: dialogare con lui era sperimentare di persona cosa sia un orecchio attento e un cuore accogliente, cosa significhi pensare e pregare prima di formulare una risposta… Era da questo ascolto attento, della Parola e dell’interlocutore, che ho visto nascere nel cardinale Martini la capacità di gesti profetici, la sollecitudine per la Chiesa e per la sua unità, la vicinanza ai poveri, il farsi prossimo ai lontani, il dialogo con i non credenti. In lui coglievo una delle rare figure di ecclesiastici senza tattiche, né strategie, né calcoli di governo, ma quella vita di Cristo e in Cristo che aveva posto come chiave di lettura dell’esistenza di ogni battezzato e del suo ministero pastorale”.

Primo Mazzolari...il mondo si muove se noi ci muoviamo

Vivere è camminare, salvarsi è camminare… Il cristiano è un pellegrino.

Se uno rifiuta la solidarietà del camminare, cioè lo sforzo di vivere con gli uomini e per gli uomini, tradisce la propria vocazione d’uomo…

Il cristiano che si ferma e si chiude invece di camminare rischia smarrire la coscienza della cattolicità.

Le strade cristiane nel mondo si tracciano camminando con integrità di fede, con passione d’apostolato, con audacia di carità

"Il mondo si muove se noi ci muoviamo, muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.

La primavera incomincia con il primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua l'amore col primo pegno.

Ci impegniamo perché noi crediamo nell'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta a impegnarci perpetuamente."

Don Primo Mazzolari

Ci impegnamo noi e non gli altri,

unicamente noi e non gli altri,

né chi sta in alto, né chi sta in basso,

né chi crede, né chi non crede.

Ci impegnamo

senza pretendere che altri s'impegnino,

con noi o per suo conto,

come noi o in altro modo.

Ci impegnamo

senza giudicare chi non s'impegna,

senza accusare chi non s'impegna,

senza condannare chi non s'impegna,

senza disimpegnarci perché altri non s'impegna.

Ci impegnamo

perché non potremmo non impegnarci.

C'è qualcuno o qualche cosa in noi,

un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia,

più forte di noi stessi.

Ci impegnamo per trovare un senso alla vita,

a questa vita, alla nostra vita,

una ragione che non sia una delle tante ragioni

che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore.

Si vive una volta sola

e non vogliamo essere "giocati"

in nome di nessun piccolo interesse.

Non ci interessa la carriera,

non ci interessa il denaro,

non ci interessa la donna o l'uomo

se presentati come sesso soltanto,

non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee,

non ci interessa passare alla storia.

Ci interessa perderci

per qualche cosa o per qualcuno

che rimarrà anche dopo che noi saremo passati

e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.

Ci impegnamo

a portare un destino eterno nel tempo,

a sentirci responsabili di tutto e di tutti,

ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare,

verso l'amore.

Ci impegnamo

non per riordinare il mondo,

non per rifarlo su misura, ma per amarlo;

per amare

anche quello che non possiamo accettare,

anche quello che non è amabile,

anche quello che pare rifiutarsi all'amore,

poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore

c'è insieme a una grande sete d'amore,

il volto e il cuore dell'amore.

Ci impegnamo

perché noi crediamo all'amore,

la sola certezza che non teme confronti,

la sola che basta per impegnarci perpetuamente.

Chiamati alla Speranza

Primo Mazzolari

Quanta disperazione nei cuori

per le difficoltà della vita,

per l'incomprensione degli altri,

per quello che vediamo attorno a noi,

per le ingiustizie che si compiono

e di cui tante volte siamo vittime!

Sperare in Dio

non è come sperare negli uomini,

che non possono neppure sorreggere

il nostro desiderio

e la nostra piccola fiducia.

Sperare vuol dire resistere

a quello che ogni giorno vediamo

di brutto nella vita.

Che cosa vuol dire questo,

se non ci fosse dietro Qualcuno

che prende il posto della nostra tristezza?

Sperare vuol dire guardare al di là

di questa breve giornata terrena;

vuol dire pensare

ad una giornata che viene,

perché Dio si è impegnato

a far camminare il mondo nella giustizia,

perché il male non può trionfare,

perché Cristo

ha preso l'impegno del bene;

e voi sapete che Cristo

lo ha difeso in questi secoli

nonostante tutte le nostre bestemmie

Si cerca per la Chiesa

un prete capace di rinascere

nello Spirito ogni giorno.

Si cerca per la Chiesa un uomo

senza paura del domani

senza paura dell’oggi

senza complessi del passato.

Si cerca per la Chiesa un uomo

che non abbia paura di cambiare

che non cambi per cambiare

che non parli per parlare.

Si cerca per la Chiesa un uomo

capace di vivere insieme agli altri

di lavorare insieme

di piangere insieme

di ridere insieme

di amare insieme

di sognare insieme.

Si cerca per la Chiesa un uomo

capace di perdere senza sentirsi distrutto

di mettere in dubbio senza perdere la fede

di portare la pace dove c’è inquietudine

e inquietudine dove c’è pace.

Si cerca per la Chiesa un uomo

che sappia usare le mani per benedire

e indicare la strada da seguire.

Si cerca per la Chiesa un uomo

senza molti mezzi,

ma con molto da fare,

un uomo che nelle crisi

non cerchi altro lavoro,

ma come meglio lavorare.

Si cerca per la Chiesa un uomo

che trovi la sua libertà

nel vivere e nel servire

e non nel fare quello che vuole.

Si cerca per la Chiesa un uomo

che abbia nostalgia di Dio,

che abbia nostalgia della Chiesa,

nostalgia della gente,

nostalgia della povertà di Gesù,

nostalgia dell’obbedienza di Gesù.

Si cerca per la Chiesa un uomo

che non confonda la preghiera

con le parole dette d’abitudine,

la spiritualità col sentimentalismo,

la chiamata con l’interesse,

il servizio con la sistemazione.

Si cerca per la Chiesa un uomo

capace di morire per lei,

ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;

un uomo capace di diventare ministro di Cristo,

profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.

Si cerca per la Chiesa un uomo.

(don Primo Mazzolari)

Don Mazzolari: «Adesso è l’ora dei laici»

di Giorgio Campanini

Il prete di Bozzolo e la sua profezia ancora attuale

Riflettere sul laicato nella Chiesa di oggi alla luce dell’insegnamento di don Primo Mazzolari può apparire a prima vista il tentativo di operare un confronto inattuale, considerati i profondi mutamenti intervenuti nella storia della Chiesa nella seconda metà del Novecento, a partire da quell’evento conciliare che alla sua morte, nel 1959, cominciava soltanto a profilarsi all’orizzonte. Come tutta la vita della Chiesa, così l’insieme delle problematiche riguardanti il laicato appare, a partire dal Vaticano II, profondamente mutato. Ma se il Concilio è apparso, sotto molti aspetti, un avvenimento «rivoluzionario», tuttavia si trattava di una «rivoluzione» da lungo tempo preparata dagli spiriti più vigili della Chiesa dell’Ottocento e del Novecento (per l’Italia basti pensare soltanto a Rosmini e a Bonomelli, a Sturzo e allo stesso Mazzolari). Sotto questo aspetto, riandare alla riflessione mazzolariana sul laicato (e operare una rilettura di essa nei nuovi orizzonti post-conciliari) appare tutt’altro che inopportuno, sia per cogliere meglio il senso dell’evento conciliare, sia per affrontare i problemi che, anche dopo di esso, rimangono aperti.